事件概述

西安一名90后博士田某被选为欧洲自然科学院院士后,该机构的院士评选标准和含金量受到舆论质疑。媒体报道指出,该科学院院士的头衔可能涉及金钱交易,有消息称支付40-100万元服务费即可增选成功。此外,该机构在2022年5月至2024年4月间院士数量增长了300%,引发公众对学术头衔含金量的进一步怀疑。

舆论分类

正面舆论

· 有声音认为,即使是国外的院士,评选也应基于学术成果,不应简单以金钱交易来衡量。

· 部分观点呼吁对外籍院士的评选标准进行科学评估,以促进中外学术交流。

负面舆论

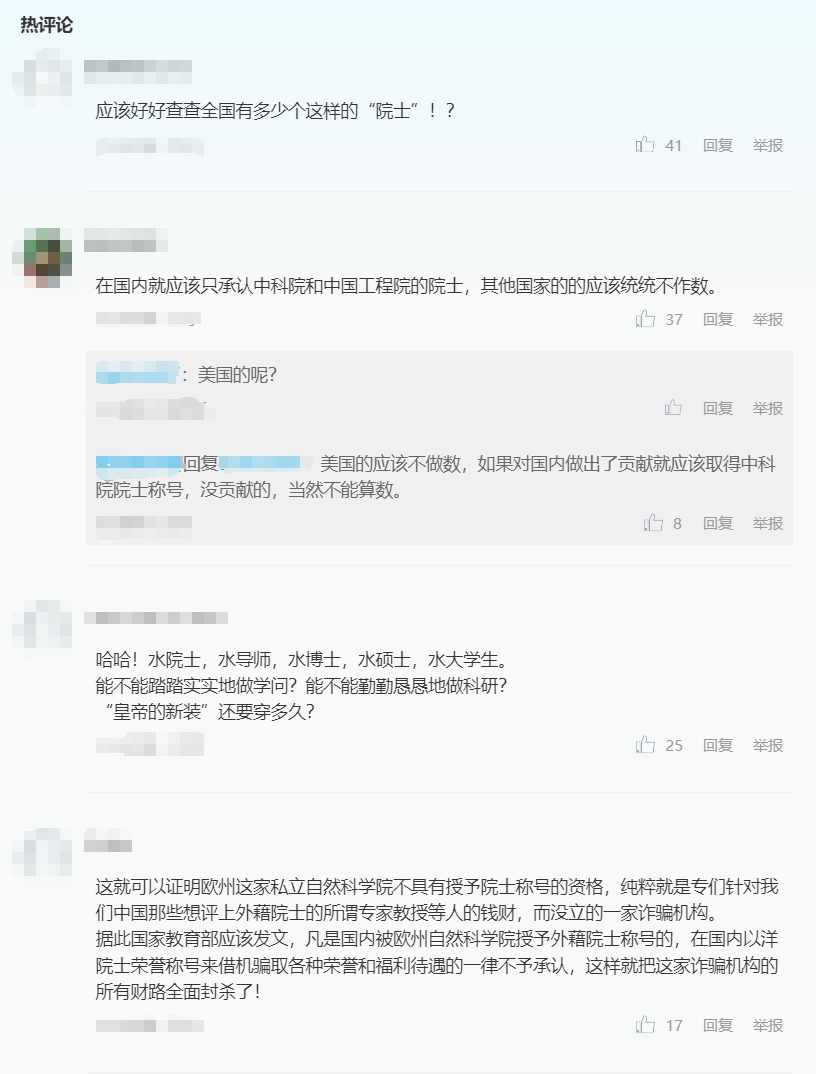

· 大多数舆论对“40万买院士”的行为表示批评,认为这破坏了学术的纯洁性和严肃性。

· 有网友提出,这种现象反映出学术界存在“华而不实”的问题,需要警惕。

网友评论

影响总结

社会舆论影响

· 事件引发了公众对学术头衔和科研资源分配的广泛讨论,担心学术评价机制可能助长了以“帽子”评判人才的不良风气。

· 对学术界的信任度产生负面影响,公众对学术成果的真实性和学术机构的权威性表示怀疑。

学术界影响

· 事件可能导致学术界对外籍院士头衔的重新评估,促使相关机构加强对学术头衔的审核和管理。

· 可能促使教育和科研机构反思和改进现有的学术评价体系,减少对头衔的过度依赖。

舆论定性

此次事件的舆论定性为:公众对学术头衔的商业化表示担忧,认为这种做法损害了学术的公正性和权威性。同时,事件也引起了对当前学术评价体系和科研资源分配机制的反思。

公关建议

1. 明确立场:相关学术机构和高校应明确对外籍院士头衔的态度,避免给公众造成混淆。

2. 加强监管:教育和科研管理机构应加强对学术头衔评选过程的监管,确保评选的公正性和透明度。

3. 公开透明:对于学术头衔的评选标准和过程,应向公众公开,接受社会监督。

4. 引导舆论:通过官方渠道对事件进行说明,引导公众理解学术评选的复杂性和重要性。

5. 评价体系改革:推动学术评价体系的改革,减少对头衔的依赖,更加注重实际的学术贡献和研究质量。

案例对比

与本次事件类似的一个舆情案例是“中国人寿被罚51万元”事件。在该事件中,由于内部员工的实名举报,引发了公众对保险行业乱象的广泛关注。舆论普遍对保险公司的不当行为表示谴责,要求加强监管和透明度。两起事件都反映了公众对行业内不正之风的关注,以及对权威机构的信任和期望。

结语

40万买院士事件不仅引发了对欧洲自然科学院院士含金量的质疑,也触发了对学术界评价体系的深刻反思。通过有效的舆情监测和管理,相关机构可以及时回应公众关切,维护学术界的公信力,同时推动学术评价体系的健康发展。